インタビュー:

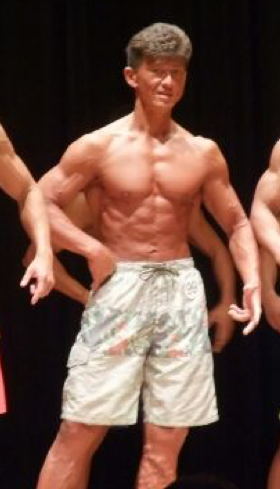

東京ボディビル・フィットネス連盟 理事長 宮畑 豊 様

トレーニングセンター・サンプレイ会長

東京学芸大学講師

江戸川大学総合福祉専門学校講師

東京YMCA社会体育専門学校講師

1941年、鹿児島県奄美大島生まれの75歳ながらいまだ現役で、数々の役職と名トレーナーをになう日本のボディビル、フィットネス業界の第一人者。

中学・高校で柔道の県大会で優勝するも、19才の時、脊髄分離症で1年間の寝たきり生活を経験。「自分で何とかするしかない」と決意し、ボディビルに取り組みます。それからは、全日本ボディビルコンテストをはじめ、国内外の数々の大会で、輝かしい記録を打ち立てます。

その後指導者となってから、さらに活躍の場は広がり、トップアスリートから、健康目的のトレーニングまで、その幅は驚くほど広い。現在は、トレーニングセンター「サンプレイ」を主宰。約1000名を超える会員が日々トレーニングを行い、その会員の中には、ボディビル大会の入賞者も数多く、宮畑理論への信望は厚い。

健康志向の高まり、競技カテゴリーの増加によって、ボディビル、フィジークの競技人口が増加。

近年ボディビルは、健康志向の高まりもあり、ボディビル、クラシック、フィジークなど、競技種目が増え、競技人口やたしなむ人たちも非常に増えています。

その立役者の一人として数えられるのが、宮畑豊会長。そして、この状況をさらに盛り上げようと、東京ボディビル・フィットネス連盟が50周年を迎えるにあたって、再度理事長としての職を引き受けられました。

あの長渕 剛さんをトレーニングされたことでも有名です。現在でも、専門のボディビルに加えて、全国屈指の高校野球の強豪校、オリンピック柔道のメダリスト、ほかにも相撲、柔道、ラグビー、レスリング、空手、ボクシングなど、実に様々な競技種目のトレーニングにたずさわっています。

今でも全国各地を飛び回り、トップアスリートのトレーニング指導を行っていますが、その指導で徹底されているのは、それぞれの競技、一人ひとりにあったトレーニングを提供していること。体幹や下半身を鍛えることの重要性は共通しているものの、一人ひとりの競技特性、個性にあったトレーニングを提供しています。

「同じ野球でも、投手もいれば野手もいる、下半身が弱い人も、力のある人もいる。一人ひとりすべて違いますから、それぞれの人に合ったトレーニングを教えています」

と、個人個人に対応することが必要だと説きます。

現在、トレーニングセンター・サンプレイでは、約1000人の方が、トレーニングをされています。オリンピックに出るようなトップアスリートだけではなく、一般のサラリーマンや主婦、学生の基礎的なトレーニングや高齢者の健康管理、さらに病気や怪我のリハビリテーションの方々までさまざまな方がサンプレイを訪れ、トレーニングをされています。

まさに、あらゆる人たちのニーズに応えるトレーニングを提供されており、これも、宮畑会長の「それぞれの人に合ったトレーニング」という考えそのものの結果なのでしょう。

糖分は非常に重要。エネルギーを補給するから元気が出る!

サプリメントに関しても造詣が深く、

「昔は、アメリカから輸入して高価なサプリメントを購入したものです。ほとんどがタンパク質でしたから、私は常日頃から黒糖を摂りなさいと教え、糖分の重要性を説明、指導してきました」

と宮畑会長は当時のことを語ります。黒糖を与えてきたと語るように、昔から糖分の重要性に気づき、タンパク質だけではなく、糖分もバランスよく摂るように指導されてきました。

「ボディビルをやる人たちは、どうしても、太りやすいというイメージがあるのか、糖分を摂りたがりません。しかし、エネルギーとして糖分を摂ることで元気な状態になるし、実際に、調子がいい、と言う選手もいました。今は、こういう粉飴のような商品がありますから、水に溶かして飲むことで、トレーニング中にも摂取することができます。糖分を効果的に摂取することで、トレーニング効果にも影響あります」

糖分を摂ることは、トレーニングには欠かせないようです。

そして、ボディビルに限らず、ラグビーのような非常に激しいスポーツでも、糖分をバランスよく摂ることは重要なことだと語ります。

そして、ボディビルに限らず、ラグビーのような非常に激しいスポーツでも、糖分をバランスよく摂ることは重要なことだと語ります。

「他の競技でも、たとえばラグビーのようなスポーツは、非常に大きなエネルギーを使います。そういうパワー、持久力、俊敏性、さまざまな要素が必要なラグビーのようなスポーツでは、特に糖分は重要です。エネルギー源になってくれます」

と語ります。

トレーニングのすべてを知り尽くした宮畑会長。元気になりたい、健康になりたい、怪我をしたくない、あらゆるニーズに応えるトレーニングを提供すると同時に、バランスのとれた栄養摂取は、何を置いても大切なことだと語ります。

「何事もバランスよく行うことが大事です。怪我をしにくい身体をつくるためにも、糖分も含めた栄養摂取には気を付けなければなりません」

Interview 01 | Interview 02 | Interview 03 | Interview 04 | Interview 05 | Interview 06 | Interview 07 | Interview 08 | Interview 09 | Interview 10

インタビュー:ボディビル 小島 正裕 様

日本社会人ボディビル・フィットネス連盟

本田染工ボディビルクラブ

社会人ボディビルマスターズ(40歳)大会優勝、千葉大会優勝、東日本ボディビル マスターズ(50歳)大会優勝等の記録を持つ小島正裕さんは、主なトレーニングはほぼ自宅で行いながら、ボディビルもフィジークも行う万能型のビルダーです。

糖分(マルトデキストリン)は、以前から摂取されていたのですか?

以前は、サプリメントはほとんどアメリカから個人輸入していました。ボディビルダーであれば、糖分は必要な栄養素であることはみんな知っていますので、プロテインに溶かしたり、ジュースに混ぜたりして、それぞれが工夫して糖分を摂っていました。

小島様はどのように工夫されていたのですか?

私は、「プロテインアイス」を自分で作っていました。プロテインにカーボ(糖分)パウダーをまぜてアイスクリームにします。手軽に摂ることができますし、食べやすくなります。今は、カーボパウダーには「粉飴」を使っていますが、これがめちゃくちゃおいしいです。

毎日のトレーニングでは、「もうすぐアイスクリームが食べられる!」とアイスクリームをモチベーションにして頑張っています。(笑)

ボディビルはどのようなきっかけで始められたのですか?

私の兄も姉もスポーツマンでしたが、私は何もやっていませんでしたので、25歳のときにスポーツジムに通い始めました。28歳でボディビルを始めて、29歳のときに「自分でも大会に出られるのではないか」と思い、大会を見に行くつもりが、大会に出場することになってしまいました。初めて大会に出場したのですが、県大会の体重別で2位に入賞してしまいました。(笑)

これならと思って次も出場したのですが、あえなく予選落ちしました。このときは本当に悔しくて、このときの予選落ちの悔しさがバネになって、それからずっと20年以上続けています。

何が失敗の原因だったのでしょうか?

極端な減量が失敗の原因でした。栄養のバランスや摂り方など、まったく分かっていなかったのでしょうね。それからは先輩やコーチなどから勉強させていただきました。

最近、糖質ダイエットが流行っていて、糖質を摂らない方が増えていると思いますが、どう思われますか?

糖質を摂らないのはよくないですね。第一、身体が動かなくなります。そしてスタミナもなくなります。トレーニング後、部活後にプロテインだけ飲んでいる学生がいますが、私だったらコンビニのお握りを勧めます。そのほうが、エネルギー補給としてもよっぽどいい。また、女性の方にも糖質を摂りたがらない人がいます。基本はちゃんと食べることですが、時間の無い時はマルトデキストリン入りのプロテインを勧めたいです。

小島さんの栄養補給について教えてください。

私のトレーニング場所は自宅なので、今は週6程度トレーニングしています。食事は週に一度、日曜日にお腹いっぱい、目一杯食べます。これは減量中も同じです。タンパク質、脂肪、糖分、なんでも摂ります。そうすることで体が反応し、代謝が良くなります。

私のトレーニング場所は自宅なので、今は週6程度トレーニングしています。食事は週に一度、日曜日にお腹いっぱい、目一杯食べます。これは減量中も同じです。タンパク質、脂肪、糖分、なんでも摂ります。そうすることで体が反応し、代謝が良くなります。

大会が始まるシーズンになると、大会用の体に絞るわけですが、このときも栄養とエネルギーのバランスを考えて絞らなければなりません。

やはり、糖分は必要ですね。

必要です。粉飴のような、マルトデキストリンの粉末は、自分流にアレンジできるのがいいですね。

好きな味のジュースでもいいし、ゼリー状にしてもいい、私のようにアイスクリームにすることもできます。私のアイスは本当においしいですから。(笑)

サプリメントを自分でデザインすることで、辛いトレーニングも楽しくなります。

Interview 01 | Interview 02 | Interview 03 | Interview 04 | Interview 05 | Interview 06 | Interview 07 | Interview 08 | Interview 09 | Interview 10

インタビュー:ウルトラマラソン&トレイルラン 藤田 慎一郎 様

フリーランスの写真家として活動される中、健康のためにとはじめたジョギングから、数年後にはウルトラマラソンに挑戦されたという藤田慎一郎様。

ウルトラマラソンを人生にたとえ、あえて苦しさを味わうことも人生には必要であり、仕事にも生活にも生きていると語っていただきました。アマチュアランナーでありながら、ウルトラマラソン、トレイルランを通じて、充実した人生を歩む藤田様にお話しを伺いました。

| 藤田慎一郎様が参加された主なレース(予定を含む) | |

|---|---|

| 2013年 | 四万十ウルトラマラソン100km |

| 2014年 | 野辺山高原100kmウルトラマラソン |

| 2015年 | 美ヶ原トレイルラン80km ハセツネカップ71.5km |

| 2016年 | スパトレイル72km 上州武尊スカイビューウルトラトレイル129km |

| 2017年予定 | スパトレイル(6月) おんたけウルトラ100km(7月) TDS(8月) 小海100(9月) |

健康のために、ジョギングから始められたとお聞きしました。

私はそれまでスポーツ自体ほとんど経験がなく、2010年ごろ、健康のためにジョギングから始めました。走っているうちに楽しくなり、走り始めて1年ぐらいで「青梅マラソン」(30キロ)にチャレンジし、その後、フルマラソンを飛び越え、四万十ウルトラという100kmのレースにでてしまいました。そして、ウルトラマラソンと呼ばれる100キロ以上のマラソンやトレイルランに魅せられ、現在はそうしたレースに年に何度か参加させていただいています。

マラソンよりもさらに過酷なウルトラマラソンに挑まれたのは、どのようなきっかけがあったのでしょうか。

あくまでイメージですが、42.195キロのマラソンは、基本的にタイムを競うものなので、ずっと同じペースを保ちながら走るわけですが、それがなんとなく辛い気がしました。100キロ以上のロードレースやトレイルランは、同じ距離であったとしてもコースによってタイムは全然違いますし、そのときの状況によっても大きく違います。

また、100キロともなると、一定のペースで走り続けるのは私には不可能ですから、途中で休んだり、歩いたり、レース自体を楽しみながら参加しています。第一、トレイルランは、上りの坂道で走ることなどできませんから。

100キロのロードレースは本当にきついですが、この苦しさを乗り越えることができれば何でも乗り越えられる気がします。レースが終わったあとのお風呂や食事は充実感でいっぱいになりますし、普段からストレスを自分自身に与えておけば、ストレス耐性もつき、なんでもできる気がします。

ウルトラマラソンの魅力を教えていただけますか。

まず言えるのは、100キロ以上のロードレースに参加する人たちは、練習を積み重ねてきた人しかいないということです。中途半端な気持ちで参加することはできませんから、この日のために準備し続けてきた人たちの集まりです。スタートラインに立ったときの雰囲気といいますか、この人たちと同じスタートラインに立っているというだけでも参加してよかったと思えます。

ですから、参加者は年代も幅広く、心身ともに充実されている40歳代、50歳代のベテランの方々もたくさんいらっしゃいますし、女性もかなり多く参加されています。

おかげさまで新しい友人もたくさんできました。みんな同じ目標をもっていますから、一緒に練習したり、コミュニティをつくったりしています。

みなさんストイックで、勉強熱心ですから、得るものもたくさんあります。

お仕事への影響もありましたか?

私は写真家で、昔、縄文杉の撮影をしたことがありましたが、そのときは肉体的にも精神的にもつらかったのですが、写真家としてのテリトリーも広がったと思いますし、今なら体力的にも大丈夫だと思います。

競技中、または練習中の栄養補給について教えていただけますか。

100キロともなると10時間以上かかりますので、私には、少なくとも1時間に100キロカロリーの栄養が必要です。走っているときは、タンパク質は不要で、糖分とミネラルが大切だと思います。

粉飴の場合だと、水100CCに粉飴250gを溶かし、乳酸菌飲料(濃縮)60CCとレモン汁でフレーバーをつけて、ゼリー状によく混ぜます。粉飴は1グラムで約4キロカロリーなので、これで約1100キロカロリーの栄養分は確保できます。

目安として1時間に100キロカロリーをベースに摂取するようにしています。大切なことは、必ず1時間おきに摂取することです。体に入れても消化・吸収するのに時間がかるからです。2時間おきに倍のカロリーを摂ってもだめです。実際のレースでは、タイマーをセットして、45分に100キロカロリーを摂るようにしています。

その点、粉飴は他の食品と比較しても吸収が早く、すぐにエネルギーになってくれますから、非常に重宝します。

ただまとめてゼリー状にしておくと、一度にどれだけ摂ったか分かりにくいので、本当は小分けにしたほうがいいと思います。私も、5個パックになっているパンを利用することもあります。

栄養補給に関しては、個人によって差があるものですか。

栄養補給に関しては、トップ選手でも、様々なお考えをお持ちです。個人によっても適しているものとそうでないものもありますから、自分に適したものを選ぶことが大切です。おにぎりがいいという人もいれば、菓子パンがいいという人もいます。第一、好きなものでも、丸一日同じものを摂っていたら飽きてしまいます。

他に何かこだわられていることがありましたら教えてください。

ウェアにはこだわるようにしています。発汗も激しいですから、天候や状況に応じた、ウェアリングを含めた準備はとても大切です。

特にトレイルランは、山登りの要素も含めたレースですから、自分で様々なことをマネジメントしなければなりません。食料はもちろん、ファーストエイドキットと呼ばれる自分を守るためのものは自分で準備しなければなりません。

貴重なお話、ありがとうございました。

Interview 01 | Interview 02 | Interview 03 | Interview 04 | Interview 05 | Interview 06 | Interview 07 | Interview 08 | Interview 09 | Interview 10

インタビュー:トライアスロン 安田 光司 様

厚生労働省認定 健康運動指導士

東京アスレティッククラブに所属し、現在は公共スポーツ施設の館長として地域の皆さんの健康のために、日夜トレーニングを丁寧に指導されている安田光司さん。

安田光司さんは、忙しい仕事の傍ら、自らもトライアスリートとして、全国で開催されるトライアスロンの大会に参加されるアイアンマンでもいらっしゃいます。

トライアスロン歴30年。参加したレースは97レース!

3年ほど前から、大会やトレーニング時のエネルギー源として、粉飴(マルトデキストリン)を愛用されており、トライアスリートとして、どのようにエネルギーを補給していくべきなのか、お話しを伺いました。

粉飴(マルトデキストリン)を現在お使いになっていますが、なぜ粉飴を使おうと思われたのでしょうか?

レースやトレーニング中のエネルギー補給に優れているマルトデキストリンが主成分の製品を探していて、粉飴(マルトデキストリン)にたどり着きました。

粉飴(マルトデキストリン)は吸収も良く消化器への負担も少ない上に自分の好みで濃さも味も調節可能なのでとても使い勝手が良い所です。そして何よりも安い! これ、とても重要です。

主に休日、長時間のトレーニングの時に使っています。例えば自転車で100キロ走るとするとだいたい3時間少々、その後に10kmから20kmのランニング。ロングになると、150キロから180キロ程度走りますから、5時間~6時間くらいかかります。そうすると、どうしてもエネルギー不足になるため途中で補給をしないとハンガーノック、いわゆるガス欠になってしまいます。ハンガーノックになってしまうと、もうトレーニングどころではなくなります。市販のジェルやバー(固形物)等はトレーニングで使用するにはコスト高。途中にコンビニ等で補給すれば良いのですが、トレーニング中はあまり止まりたくないので手軽に必要量を補給できる粉飴(マルトデキストリン)はとても重宝しています。

補給の重要性を思い知らされたのは初めてトライアスロンの競技に出場した時の事です。

昔、昔の1987年千葉県で開催された第1回 日本エアロビクスセンターでの大会でした。

学生時代は器械体操を行っていたので体力には多少自信があったのもあって、今の身体(体力)でどれくらいできるのだろうと思い、あえて一切練習せずに出場しました。距離は現在のオリンピックディスタンス(水泳1500m→自転車40km→ランニング10km)のレースです。そして、まんまとハンガーノック。ガス欠です。真夏のレースにもかかわらず、ランニング5キロ地点くらいで寒気がして、耳鳴りがして、冷や汗かいて、視界がだんだん狭く、暗くなってきました。

「これはやばい!ガス欠だ」と思って、フラフラになりながらエイドステーションにたどり着きます。当時のエイドでの補給食はカロリーメイト、バナナ他、数種類。とりあえずバナナとカロリーメイトを口の中に突っ込み、水で流し込んでトボトボ歩きだしたら、しばらくするとだんだん体温が上がって視界もだんだん広がってクリアになってくるんです。職業柄、そういう事は知識としては知っていましたが、実体験として経験できたのは良かったですね。でも、これを最初で最後にしようとは思いましたけど(笑)。

どのようにして摂取されているのですか? また、摂る目安があれば教えてください。

たいして速くも無いのに偉そうに言うのは恐縮ですが、私の場合、BIKEボトル2/3程度を500kcalから750kcal分の粉飴を水に溶かして、1/3程度を100%のフルーツジュースを足して飲むのが通常です。アップルやオレンジを加えると美味しく飲めます。それに少しクエン酸を入れています。クエン酸は疲労回復にも良く、口当たりもサッパリします。麦茶なんかも良いですよ。その日の気分で味を変えています。夏場の発汗量が多い時には「塩」も入れます。 もちろん水分も別に摂ります。

摂取量は、30分あたり120kcal程度を目処にしています。体重等にもよりますが、身体が吸収できるカロリーは1時間あたり240~300kcal程度。吸収できるカロリーの量がその間ですから、それ以上を摂取してしまうと摂り過ぎになりますし、一度に摂ろうとすると胃が拒絶して気持ち悪くなってしまって戻してしまう事もあります。

長時間走り続けるには補給が必要不可欠なので30分あたり120〜150kcalぐらいを、その時のタイミング(コースなどの影響)にもよりますが、30分に一気ではなく、少しずつ補給しています。

今トレーニングを一般の方々にも教えられています。その方々でもこのような糖分を摂る、エネルギー補給をすることは有効ですか。

有効です。今はダイエットが盛んなので、摂らないことばかり気にしている人もいますが、どんな方でも運動後のたんぱく質・糖質の補給は身体にとってとても重要です。使った分は摂らないと身体はどんどん疲労してしまいます。疲労したままにしておくのは、決して身体には良くありません。疲労からいかに早く回復させるかも次のトレーニングに向けた重要な部分です。もちろん仕事にも。

粉飴(マルトデキストリン)を使われて始めてから、以前とは何か変化はありましたか。

粉飴(マルトデキストリン)は液体にして摂ることができますから消化吸収が早く、運動中に摂る場合は、固形物を摂るよりもはるかに胃腸には優しいです。すぐにエネルギーになって集中したトレーニングが可能になりました。

砂糖など二糖類や単糖類が多く入った糖質を多く摂ると急激に血糖値が上がります。血糖値が急激に上がると身体はインスリンを分泌して血糖値を下げる働きをします。それをインスリンショックと言いますが、血糖値が乱高下するんです。摂った後には血糖値が上がるから良いのですが、その後に血糖値が下がると疲労感が襲ってきてパフォーマンスの低下を招いてしまいます。しかし、粉飴(マルトデキストリン)にはそれがありません。きちんと計画的に摂取する事で走りに集中できて空腹感や胃の不快感も感じずにBIKE→RUNをこなす事が出来ました。

固形物の運動中のエネルギー補給食品というものもたくさん出ています。これは本当に好みが分かれるところではありますが、真夏のレースの炎天下の中では、BIKE→RUNで走っている時には咀嚼してのみ込む動作すら面倒になってくるんです。ハアハアしている状態の時にモグモグして飲み込むのは、苦しくて私には無理です。

同じカロリーを摂るのであれば、液体になっていて消化吸収が早いものを摂った方が良いと思います。ただ、選手によっては腹持ちの良い固形物も食べたい方や自分なりのパワーフード(レース中のお楽しみフード)がある方もいらっしゃいますから、それはそれで気分転換も含めて重要だったりします。

取り方もテクニックの一つということですね。

とても重要です。水分やエネルギーが足りなくなってから慌てて一気に過剰摂取しても手遅れです。トップレベルのプロ選手でも、補給の失敗というのはよくある事です。

調子が良い時ほど集中できてしまうので、摂るのを忘れたりします。我々一般選手でもそうです。調子が良いと集中してしまうので、時間経過の感覚が鈍くなってしまうんです。「あ!摂るの忘れた!」となってそこで焦って取り損ねた分まで摂っちゃうと、過剰摂取となって胃が無理だよ~!って悲鳴をあげてしまいます。トライアスロン等、長時間に及ぶレースでの補給に係るトラブルはむしろ不足よりも用心するあまりに水分、エネルギーの過剰摂取(一時的な過剰摂取も含む)で失敗するパターンの方が多いように思います。

今のお話を聞いていると、トライアスロンなどの激しいスポーツに粉飴(マルトデキストリン)は必須アイテムですね。

必須です。とても重要です。特にミドルやロングのレースに出るのに、補給食を持たないで出る人は一人もいません。ロングの試合となると、BIKEではボトルに。RUNではフラスク(携帯用のボトル)にゲル状にした粉飴を入れて携帯しています。私はBIKE・RUNのトータルで3000kcal+αのエネルギー補給の準備をします。

粉飴(マルとデキストリン)は自分の好みに合わせて濃さも味も調節できます。我々トライアスリートにとっては非常に使い勝手が良い商品です。

さらに粉飴(マルトデキストリン)は他の製品よりも圧倒的に安い。安いから通常のトレーニングでも使う事が出来ます。トレーニングで日常的に使っていれば自分の身体にとっての適量を知る事が出来ます。適量を知ればレース中の補給ミス(過不足)のリスクを減らす事が出来ます。これ、とても重要です。 これからも夜な夜な粉飴ドリンク作りに精を出して「楽し苦」走る事ができるように次のレースに向けて修行を重ねます。

Interview 01 | Interview 02 | Interview 03 | Interview 04 | Interview 05 | Interview 06 | Interview 07 | Interview 08 | Interview 09 | Interview 10

インタビュー:トライアスロン 河原 勇人 様

JTU公認 トライアスロン中級指導者

タイムのためにも、体のためにも、

栄養に関する知識を持つことが大切

【主な戦績】

・2016年9月4日 日本最長のトライアスロン佐渡国際トライアスロンAタイプ(S:3.8km/B190km/R42.2)優勝

・2008,2011全日本トライアスロン宮古島大会 優勝

・2008 アイアンマン世界選手権 プロカテゴリー28位

・2013 ITUロング世界選手権ベルフォート大会 団体準優勝

・2005,2006,2007 日本ロングディスタンス・トライアスロン選手権佐渡大会 3連覇

・2008 JTUスーパースプリントシリーズ 年間チャンピオン

トライアスロンでの栄養補給の重要さを実感

トライアスロンとの出会いはどのようなものでしたか。

私は静岡県沼津市の生まれで、子どものころから沼津では毎年トライアスロン大会が開催されていました。中学生の時に初めてトライアスロンのレースを見に行ったときに、老若男女の参加者がいることと、あれだけ過酷なレースなのに参加している人が本当に楽しそうなのを見て興味がわきました。そのレースは、数人でチームをつくって一人がスイム、バイク、ランをしたら次の人に交代して駅伝のようにつないでいくものでした。お互いが応援し合ったり、競ったりして、とても良い雰囲気の大会だったことを覚えています。

トライアスロンを始めてからどのように活動されていますか。

高校までは800m、1500mなど中距離の陸上競技をしていて、大学に入ってから本格的にトライアスロンを始めました。私が通った大学にはトライアスロン部がなかったので、大手のスポーツメーカーが主催する練習会、日本のプロトライアスリート第一号の飯島健二郎氏が立ち上げた「チームケンズ」(http://teamkens.co.jp/)の練習に参加していました。

大学3年生のときに出場したインカレの本戦では33位という悔しい結果に終わって、そこから練習にのめりこんで、翌年の関東インカレでは優勝、全日本インカレで3位に入ることができました。大学卒業後はトライアスロンを仕事にしたいと思い、2000年から2015年までチームケンズで、チーム員と一般の方の指導員を兼ねた契約選手として活動していました。今は業務委託でケンズの指導員は続けています。

オリンピックでのトライアスロンは、最初のスイムでいい位置にいないとバイクの有力集団に入れず、バイクやランが得意なだけでは上位に入ることはできません。ですから、私は、得意なランや潰れない粘りを活かせる、長距離のトライアスロンを中心に活動しています。

トライアスロンという競技の特徴は何ですか。

3種目あるので、戦略の立て方が大事なスポーツです。例えば宮古島のレースでお話しましょう。海外勢は水泳と自転車のスピードがずば抜けていますので、そこで無理に勝負はせずにトップから10分以内の差でランを迎えるようにします。海外選手がランを3時間ちょっとで戻ってくるのに対して、私は2時間50分ほどで走ることができましたので、射程圏内でランに入ることを大事にしています。

また、特に長い距離のレースでは、前半に勢いだけで押していくと後になってしっぺ返しが来てまったく体が動かなくなってしまいます。陸上競技をしていたときの給水は水分を摂るくらいでしたが、トライアスロンでは栄養補給が大事なんだということを、身をもって学びました。今までにない種目だなとも感じましたね。

トライアスロンという過酷なレースでは栄養補給は非常に大切なことですね。

マラソンだけですと、少しの補給があれば、体脂肪をエネルギーにしながら乗り越えることができます。でも、トライアスロンのロングの場合は、バイクパートだけで5000~6000キロカロリーを必要とします。以前は、30分おきに大福もちやおにぎりを水やスポーツドリンクといっしょに食べたりしていました。長丁場のレースになると、かなりの数の大福やおにぎりを自転車に積んで、走りながら食べていましたね。お腹が空いて血糖値が下がった状態になってからたくさん食べると、血糖値が急激に上がり、胃が揺さぶられて気持ちが悪くなってペースを落としてしまうことにつながります。補給するエネルギーが適切な量という観点も大事なことですが、エネルギーの質も大事だと思います。

粉飴は、手軽さ、エネルギーの豊富さはもちろん、身体だけではなく精神的にもメリットが大きい

粉飴は以前からご存じでしたか?

粉飴は2年ほど前から使用しています。特に暑い日のレースでは、固形物を受け付けられないので、重宝しています。

粉飴のいいところは、カロリーが豊富なのにあっさりしていて飲みやすいから、レース中や練習中に摂ることができることです。マルトデキストリンを調べたら、ロングのレースに良いことばかりですよね。粉飴を使う前は、レース中に血糖値が上がったり下がったりして、集中力が切れて失速する原因になっていました。粉飴を使うようになってからはレース中の血糖値が安定して、レースにより集中でき、後半に失速しなくなった実感がありますね。

トライアスロンのレースでは、どのような準備をしてどのように栄養補給をしていますか。

バイクパートでは、2本以上のボトルを用意します。1本には水を入れて、もう1本にはスポーツドリンクに粉飴を高い濃度に溶かし、クエン酸、天然塩を入れます。そちらのボトルから一口飲んだら、もう1本のボトルの水を飲んで薄める感じで摂取します。ちょうどいい濃さのドリンクを2本にしてもいいのですが、レースの途中でバイクボトルを入れ替えるとき、2本捨てて2本受け取るためにかなり減速しなければなりません。私の場合は、交換するのは水のボトルだけにして、濃いほうのボトルはレース中ずっと使うようにしているんです。

自転車用の1リットルボトルに600gの粉飴を入れますので、1本で約2400キロカロリーですね。バイクの中間点にスペシャルニーズという補給食を受け取れるところがあって、そこで新しいボトルを受け取るようにもします。ドリンク2本で約5000キロカロリーをとれますが、6000キロカロリー程度になるように固形物の食べ物も受け取ります。

長時間のレースや練習での栄養補給では、唾液を出すことも重要で、消化を助け、脳を活性化します。私は梅干しの種を口の中に入れてバイクを走ることもあります。

レースが終わったあとの補給も重要ですね。

レースのゴールテープを切った瞬間から次のレースへの準備が始まるわけです。レースが終わると、すぐに体を回復させなければなりません。粉飴は早く体を修復するのにも有効です。レースや練習の後30分以内に体の材料となる炭水化物とタンパク質などを摂るようにしています。

普段はどのような練習をしてらっしゃるのですか?

私が出ているのは長い距離のトライアスロンのレースがメインですので、体のベースづくりが主な練習で、現役の選手時代は1日に約6〜8時間を練習に充てていました。長いときは、自転車を100~150㎞乗った後に、ランニングを1~2時間やります。

今は、世界選手権の予選レースに向けて特にスピードをつけるための練習に取り組んでいます。瞬発力の筋肉はトレーニングしないと簡単に衰えますし、長く走る競技でも体のキレがないと世界のスピードにはついていけません。そんな練習のときにも粉飴は役立っています。

普段の練習でも粉飴を使われていますか?

普段の練習中でも粉飴を使っていますね。レースまでいかなくても、週末のトレーニングでもしっかりとした栄養補給の準備が必要です。私は、週末ごとに約250gの粉飴を使っているので、1ヵ月に約1kgを使っていることになりますね。粉飴は価格が手ごろで、気兼ねなくたくさん使えるのも良い点だと思います。たくさん使えるから、栄養補給を心配せずに練習の強度も上げやすいのです。

練習の途中でお腹が空いてコンビニに行く回数も減って、練習に集中し続けることができるようになりました。粉飴は調理の手間もないですし、必要なカロリーの量を自分で調節できるのがいいですよね。

粉飴を使うようになって変わったことは何ですか。

トライアスロンは、ほかの競技よりエネルギー補給の回数が多く、またそれが重要な競技です。以前は、レースの直前に炭水化物でエネルギーを蓄積するカーボローディングをしていました。そうやってグリコーゲンを空っぽにすると、集中力が下がりやすくなります。その結果捻挫をしたり自転車で転倒するリスクもありました。しかしこの粉飴で栄養補給ができるようになってからは、日常生活と違う食事をレース前に無理にとらなくてもよくなりました。それは肉体的にとても良いことです。また、レースのときに粉飴などでいい形でエネルギー補給ができることによって安心感が生まれ、食事に対するストレスもなくなり、良い状態でレースにのぞめるようになりますから、精神的にも良いことだと思います。

一般の人たちにとっても糖質のエネルギー補給は重要

今は多くの方が健康増進やダイエットのために、マラソンやトライアスロンをされています。そういう方たちにも栄養学は必要ですか。

私は一般社会人の方のためのスクールで、これから大会にデビューを目指す方から、年代別で日本の代表になる方まで、年代もレベルもさまざまな方たちを指導しています。

オリンピックで採用されているスタンダード・ディスタンス(水泳1500m、自転車40km、ラン10km)という距離では、初心者の方でも3時間以上動き続けて、約1500キロカロリーのエネルギーを消費します。ですから、タイムを上げるためにも、体のためにも栄養補給の方法や栄養に関する知識を持っているほうがはるかに有利でしょう。

一般のトライアスリートにどのような栄養指導をしていますか。

スタンダード・ディスタンスで消費する1500キロカロリー程度ですと、備蓄している体内エネルギーと水だけでもつ人もいます。ですから、レース中に使用する粉飴は、私のように濃く溶かすのではなく、さらっと飲める程度の量がおすすめです。しかし、バイクに乗っている間にカロリーをとっておかないと、ランのパートでエネルギー不足を起こして体が動かなくなるハンガーノック状態になりやすいんです。ですから、バイクの後半は糖質を中心としたエネルギー補給を意識的に行うように指導しています。

また、最近はダイエットのために炭水化物を抜く人がよくいますが、炭水化物を抜くと全身運動を長時間続けるトレーニング後に体が回復しきれません。糖が不足していると脳の働きが悪くなって仕事中もフラフラしてしまうこともあります。それでは良い練習も良い仕事もできなくなりますから、少なくとも朝と昼はしっかりと食べるようにとお話ししています。

糖質の重要性を知らない方が多いようですが、どうお考えですか。

かつての練習中は水を飲むなという時代に比べると、プロテインやアミノ酸の普及など、栄養の知識は広まっているのではないでしょうか。でも、糖質に関しては誤解している方がたくさんいらっしゃいます。大切な筋肉を落とさないためにも、高齢の方ほど糖質をしっかり摂る必要があるという考え方がなかなか浸透していないですね。年齢とともに消化機能も落ちますし、エネルギーを使ったあとはしっかりと補給してあげることが必要です。今後もレポートやホームページなどで発信を続け、多くの方に糖質の重要性を知ってほしいと思います。

Interview 01 | Interview 02 | Interview 03 | Interview 04 | Interview 05 | Interview 06 | Interview 07 | Interview 08 | Interview 09 | Interview 10

インタビュー:ボディビル 岡田 隆 様

日本体育大学 体育学部 准教授

日本体育大学 体育学部 准教授。1980年生まれ。日本体育大学大学院体育科学研究科修了。東京大学大学院総合文化研究科博士後期課程単位取得満期退学。理学療法士。日本体育協会公認アスレティックトレーナー。日本オリンピック委員会強化スタッフ(柔道)。ボディビルダーとしても活躍しており、2014年の東京オープンボディビル選手権大会70kg級で初出場、初優勝。また2016年には、日本社会人ボディビル選手権大会において体重無差別カテゴリーで優勝している。

アスリートの体づくりに不可欠な糖質を粉飴で補う

ボディビルにおける最短効率のトレーニングをスポーツに取り入れる

岡田先生はボディビルで輝かしい経歴をお持ちですが、いつ頃から始められたのですか。

始めたのが遅くて、ボディビルの大会に初めて出場したのは2014年のことです。

ある学生がボディビルの大会に出たいという夢を持って、僕が教えている大学に入学してきました。僕自身、柔道選手だったので、補強のためのトレーニングは高校生の頃からずっと続けてきましたが、ボディビルはやっていなかったんです。トレーニングについては教えられても、ボディビルで勝つための指導は難しいと思い、自分も実際にやってみようと考えました。

彼と一緒に研究しながらボディビルのトレーニングと指導を行っているうちに、気がついたらボディビルダーになっていました(笑)。トレーニング歴としては22年くらいだと思いますが、ボディビルダーとしては3年くらいですね。

柔道の補強としてのトレーニングとボディビルのトレーニングは、やはり別物なのですか。

違いますね。細かい違いはたくさんありますが、それを一般の方にお話ししても伝わりづらいでしょう。ただ、ボディビルというのは、肉体づくりに特化した競技なので、柔道に生かせる要素は非常にたくさんあります。ここは、これまで柔道やそのほかのスポーツが取り入れてこなかった部分、つまり不勉強だった部分です。

ボディビルダーは体づくりのスペシャリストですから、そのトレーニングには最短効率のものが詰まっています。体をつくるために無駄なものを徹底的に排除しないと勝てない競技なので、とにかく無駄なものを排除していき、いいものがより良い形で残っている状態をつくります。そういうボディビルの要素をほかのスポーツにもうまく取り入れていくことで、結果が出せるようになると考えています。

糖質を活用することのアドバンテージ

アスリートに糖質が必要だということは一般にあまり知られていないような印象がありますが、岡田先生が指導されているスポーツの現場ではいかがですか。

僕が今、教えている日本体育大学(日体大)の学生たちもそうだと思います。糖質はスポーツ選手の体づくりに役立つどころか、むしろマイナスだと思っている学生も少なくありません。たぶん、「糖質制限ダイエット」が世間に出すぎた影響でしょう。あの方法にはいい部分もたくさんあるのですが、マイナスの情報が独り歩きしてしまって、糖質がまるで悪者みたいになっていますよね。

たとえば、僕がコンビニでおにぎりを買っていると、「え? おにぎりを食べるんですか?」と驚かれます。糖質について間違った知識を持っている学生が多いわけです。

なので、糖質は元気にスポーツをするためのガソリンであり、ガソリンを使い切った後にはガソリンを再注入して筋肉に元気を入れないといけないということを、柔道の日本チームには徹底して教えました。その成果は、昨年のリオオリンピックでの日本男子柔道、全階級メダル獲得という井上康生監督の偉業の一つの要因となっていれば嬉しいですね。

岡田先生はリオオリンピックで柔道と水球の日本代表チームを指導されました。初出場で金メダルを獲得した男子柔道90kg級のベイカー茉秋選手も、ボディビルのトレーニングを取り入れたと伺いました。

彼が成功したのは、間違いなくそのおかげだと思います。何と言っても、ボディビルジムの名門サンプレイの会員として、日本屈指のボディビル指導者である宮畑豊会長から指導を受けているからです。90kg級というのは、典型的なボディビルダーのような異常な筋量を有した選手が多く、日本人が勝つのは難しいといわれている階級でした。かなり過酷なウエイトトレーニング+栄養学的なアプローチがうまくいかなかったら体が壊れてしまう可能性もありますから、結果が出て本当に良かったと思いますね。

水球の日本代表もアジアチャンピオンになって、32年ぶりにオリンピックに出場しました。トレーニングや食事改革を受け入れて、トレーニングと食事、さらに水中練習の時間をうまくコントロールしてくれました。成果に少しでも貢献できていれば嬉しく思います。

やはり、運動と栄養というのは両輪であって、トレーニングを100点やっても栄養が60点だったら、60点しか出ないと思うんです。やはり、トレーニング100点、栄養100点を目指して積み上げていくからこそ、100点のパフォーマンスができるわけです。

体づくりをシリアスに取り組む子たちは糖質を活用することのアドバンテージをよく知っています。でも、まだまだ不勉強だったり意識が高くなかったりする学生も多いので、トップの選手たちが結果を出していくことで、糖質の重要性や正しい知識が広まっていけばいいなと思っています。

日体大でも(株)HプラスBライフサイエンスさんにサポートしていただいている部には、粉飴の入った段ボールが大量に積まれていますから、ほかの先生や学生たちが「これ何?」ってよく聞いてくるんですよ(笑)。僕が「これいいですよ」なんて言うと「ちょっともらっていい?」となって、粉飴がだんだん広まりつつあります。やはり、ボディビルや柔道の学生たちが使っていて結果を出しているのを見たら、ほかの子も使いたくなりますからね。最近ではカヌー部などにも広がっています。

糖質はむやみに避けるのではなく、大いに活用すべき

栄養学的なアプローチとしては、どのような説明をされているのですか。

人間の筋肉というのは車でいえばエンジンです。エンジンを動かすためにはガソリンが必要で、ガソリンになるのは三大栄養素の炭水化物(糖質)、タンパク質、脂質しかありません。

今、「ケトジェニックダイエット」という、炭水化物を完璧にゼロにするダイエットが流行っています。脂質だけをガソリンにして動くというやり方で、この方法でもダイエットは可能ですが、人間の体は炭水化物と脂質をガソリンにしやすい性質を持っているので、両方をうまく使っていくのがベストだと思います。

スポーツをするには元気に動けなければいけませんし、食べて胃もたれを起こさないような食事のほうがいいわけです。その意味でも、炭水化物を避けるのではなく、大いに活用してほしいと思います。

ジョギングやフィットネス、ダイエットを含めて、スポーツに取り組む方が増えています。一般の方も、もっとこういう栄養のことを考えたほうがいいですよね。

人間である以上、栄養に気を使わなくていい人なんていないと思いますよ。粉飴を必要としない一般の方もいるとは思いますが、運動する方であれば間違いなく必要です。

ご飯や麺など炭水化物の摂取が多くて太っている人なら、先ほどの糖質制限ダイエットがハマると思いますが、日頃からバランスよく食べていれば、無理な糖質制限をしなくても痩せられます。

三大栄養素に要らないものなんてないはずですし、人間はいろいろなものを食べてきた歴史があって進化してきたわけです。それなのに糖質だけほとんどカットしてしまったら、短期間では効果が出ても、長い目で見たらリバウンドしやすくなるのではないでしょうか。

元気にスポーツをするためには、適切にガソリンを入れて使い切り、そして回復させることが基本です。そして、そのときに「どれくらい回復させるのか」を調整することが重要です。練習を100%やれないような栄養しか摂れていないとしたら、絶対にパフォーマンスは上がりません。

競技やトレーニングの内容によっても違うとは思いますが、パフォーマンスを上げるうえで、どれくらい糖質を摂ればいいのか、目安のようなものはありますか。

きちんとしたデータがないので、安易に目安を挙げることは控えたいと思います。運動の質・量や体質などによっても個人差があるでしょうし、1日単位で考えるべきなのか、もう少し短いスパンで考えるべきなのか、長期的な影響はないか、はっきりしたことはあまりわからないのが実情です。

ただ、摂る量の目安がわからなくて困っている方には、とにかく「体感すること」をお勧めします。たとえば、2時間の練習の中で、後半の30~45分のときに今までより元気にできているかどうか。まず、こういうことを考えてみてはどうでしょうか。

いきなりたくさん摂るのではなく、自分の状態を体感しながら、だんだん量を増やしていって、いいポイントを見つけるわけです。いっぱい飲んだからといって、100点が200点になるわけではありません。ガソリン補給にも上限はありますから。

トレーニングの質を高めるための栄養補給

良いトレーニングを行うためにも、まずは栄養補給のあり方を考える必要があるわけですね。

ガソリンとなる糖質の補給として、練習や試合の前に白米をたくさん食べるのは確かにいいのですが、激しい練習の後は食事を摂りにくくなります。僕自身、練習が終わった後にプロテインをいっぱい飲んでいたときは、ご飯が食べられなくなりました。知らず知らずのうちにご飯からのエネルギー摂取を減らしてしまうと、体づくりやパフォーマンスによくない影響を招いてしまいます。

また、トレーニングが終わると筋肉は太くなろうとします。言ってみれば、トレーニングというのは、その状態をつくるための手段のようなものなんですね。このとき筋肉を増やすために必要となるのがタンパク質です。

タンパク質は筋肉をつくりますので、そのタンパク質のもとになるアミノ酸を摂らないといけません。今はプロテインという形で摂ることが多いのですが、その吸収効率を上げるためにはインスリンというホルモンの作用が役立ちます。このインスリンを分泌させるうえで炭水化物(糖質)の摂取がとても有効なのです。

つまり、筋肉をつくるためのタンパク質を再注入するだけでなく、それにプラスしてインスリンの分泌をねらって、炭水化物(糖質)も積極的に摂っていくわけです。

一般の方はインスリンが分泌しすぎると糖尿病につながりますが、インスリンは酷使された筋肉に速やかに作用するため、スポーツ選手の場合、体のほかの部分にインスリンが過度に回って問題が起きるという心配はあまりありません。むしろそこは、糖質を味方につけてインスリンを利用してやる、という考え方をしたいところですね。

トレーニングの質を保つために大事なポイントはありますか。

選手自身もクオリティの高い動きができる準備を常にしておくべきで、トレーニング中の栄養補給についても考える必要があると思います。

柔道の場合、1日の稽古は2時間くらいですが、1時間はかなり良い質の動きができたとしても、残りの1時間は疲れて5割くらいの動きしかできないとしたら、稽古時間の半分はその中途半端な動きを覚える時間になってしまいます。稽古をただこなすことに意義を感じる人もいますが、むしろマイナスになる可能性もあるので、だったら帰って寝たほうがいいです。それに気づいていない人も多いですが、無駄になるだけですから。

逆に100%に近い動きを2時間まるまるできれば、ほかの人の2倍の稽古になるじゃないですか。それを1年続けたら大きな差になりますよね。

スポーツにおいては技術が非常に重要で、技術を習得するためには、長い時間、良い質の動きを続ける必要があります。1回2時間の稽古であれば、その時間をどれだけ使い切れているか、つまり最後まで集中できていることが本当に大事なんです。

やはり、「やらされる練習」じゃだめなんですね。毎日2時間一緒に稽古していても人によって伸び方に違いがあるのは、才能以上に「そこでちゃんとできているかどうか」の違いだと思います。

特に長い練習が必要な競技の場合、途中でどうしても集中力が落ちますから、随時、栄養補給として糖質を摂るのは、いい動きを保ち続けるためにも大切なことです。

栄養補給については、トレーニング前、トレーニング中、トレーニング後の3ポイントをきっちり押さえる必要があるということですね。

トレーニング前であれば、エネルギー源の炭水化物(糖質)として白米を摂ればいいと思います。ただし、トレーニング中やトレーニング後になると、消化吸収に使う血液が筋肉に回ってしまうので、固形のものを食べても消化吸収がうまくできません。

スポーツ選手にとって炭水化物はとても必要な栄養素ですが、ご飯、そば、パスタ、パンなどを練習中に食べるのはなかなか難しいものです。食べ物が胃に入るとお腹が痛くなったりすることさえあります。なので、摂り方の工夫が大事なポイントになってくるかと思います。

その点でも、粉飴のように水に溶いて飲めるものは使いやすくていいですね。練習中に少しずつ手軽に飲めるというのは粉飴の大きなアドバンテージだと思います。

リーズナブルでおいしくて元気になる。どんどん広めていきたい粉飴

粉飴はここ1年ほど、ボディビルダーの方々にかなり使っていただいています。女性のボディビル大会に伺ったところ、「粉飴を飲むと集中が切れない」ということをおっしゃってくださる選手がとても多くて驚きました。

そうなんです。セットが終わって休むときに、元気いっぱいだったら「よっしゃ、次すぐ行こう!」となりますが、粉飴を摂っていなかったら「もうちょっと休もう」となるかもしれません。自分でも気づかないうちに5~6%くらい集中力が落ちていて、気がつかないほどのちょっとした妥協が生まれたりする。そうやって知らず知らずのうちに練習の質を下げている可能性もあるわけです。

ここを詰めていく作業が選手にとっては非常に大事になります。こういう小さな差を埋めていく作業を毎日毎日積み上げていけるかどうか。それが競技での勝敗の境目になるように思います。

筋肉をものすごく使ったからといってすぐに筋肉がつくわけではないし、質の高い練習をしたからといってすぐにうまくなるわけでもない。栄養学的なアプローチというのは、1回で差が出るものではありません。でも、これを半年、1年と続けていけば、その分の上積みができることは確かです。だからこそ1回1回の練習を無駄にしたらだめなんです。

選手が粉飴を飲んだ後、明らかな変化を感じることはありますか。

すぐにわかりますよ、元気が出ますから(笑)。甘くてうまいから、一気に元気が出るのではないでしょうか。激しい練習をすればするほど、飲んだ効果を実感できます。

いろいろな摂り方があって、割ってチビチビ飲んでもいいし、疲れてきたところで一気に飲むのもありだと思います。サプリメントは効果の体感があまりないことが多いものですが、粉飴はいわばメシですからね。メシを食べたら元気になるでしょ? それと同じ効果が出ているのだと思います。

ほかの固形物に比べても、粉飴は吸収のスピードがまったく違います。また、非組み換え遺伝子の証明書や、残留農薬検査の結果も出しています。そういう意味では、ある程度の安全性も担保されているといえるのではないかと思います。

サプリメントに抵抗のある人は、商品の品質を気にする人が多いですね。肉を食べるのとサプリメントでタンパク質を摂るのとでは、栄養学的には大して変わらないのですが、サプリメントに使われる保存料が気になるようです。

そういう点で、今のお話はプラス要素になると思います。

それから、粉飴は値段がリーズナブルですよね。サプリメントや食事を極めようとすると、とにかくお金がかかるんです。特に学生アスリートの場合、お金をかけられないことでパフォーマンスが制限されているケースも多いので、こういう商品は本当に大事だなと思います。

粉飴の存在を知っている人は、その良さをよくわかっています。飲んだら本当に元気が出ますからね(笑)。ただ、日体大でも知らない学生が多いということは、世の中のほとんどの人は知らないということでしょうから、正しい栄養学の知識とともに、どんどん広めていかなければならないと思います。

正しい栄養補給によって「練習の質」が下がるのを食い止めることができれば、日本のスポーツ界はものすごいことになるはずです。これからは、もっともっとさまざまなスポーツシーンで粉飴を見られるようになるのではないでしょうか。

Interview 01 | Interview 02 | Interview 03 | Interview 04 | Interview 05 | Interview 06 | Interview 07 | Interview 08 | Interview 09 | Interview 10

インタビュー:トレイルランニング 駿谷明宏様

危険を伴うトライアスロンやトレイルランニングで一歩先に行くには、栄養補給も慎重な準備が欠かせない。

| 今後の主な予定レース | |

|---|---|

| 4/23 | 全日本トライアスロン宮古島大会 |

| 7/16 | おんたけウルトラトレイル 100km |

| 8/4 | 富士山頂往復マラニック 112km |

| 9/10 | イタリア・トルデジアン 330km |

自然を楽しめるのがトレイルランニングの魅力

トライアスロンやトレイルランニングを始めたきっかけを教えていただけますか。

社会人になってからはスキーをやるくらいで、30代はほとんど運動していませんでした。当時ダイエットのためにスポーツジムに行ったのが40歳くらいですから、走り始めたのは最近なんです。トライアスロンをはじめて4年ほど、トレイルランははじめて3年半ほどです。

ジムに通い始めたときは、その後トライアスロンやトレランをやることになるなんて、まったく想定していませんでした。でも、ジムで運動する知り合いができて、その中には走る人たちがいて、次第に一緒に走るようになりました。そうすると、トライアスロンやトレランをやっている人たちとも知り合って、輪が広がって仲間に入れてもらった感じです。

ただの趣味では終わらず、大会に出ることになったきっかけはありましたか?

段々と欲が出てくるからではないでしょうか。短い距離のレースに出たら、次はもう少し長いレースに出てみようか、など欲が出てくるんですよ。あとは、何かの大会に出場したら思っていたより順位やタイムが良かったりすると、次はもう少し練習したらもっといけるというモチベーションになりますよね。

私は走り始めて1年後くらいから大会に出ていました。結果を求めず、出るだけなら、キャリアがなくても出られますからね。

初めて参加したトライアスロンのレースは、「五島長崎国際トライアスロン大会」のミドルタイプ(スイム2キロ、バイク124キロ、ラン21.1キロ)でした。その初めてのレースで、なんと年代別の3位に入賞してしまい、俄然やる気になりました。

トライアスロンとトレイルランニングはまったく違うものですか。

持久力という点ではトライアスロンとトレランは同じだと思いますが、トレイルランニングはほとんどが走る運動で、トライアスロンはスイムとバイクとランというまったく違う3種類の運動をしなければならないのが大きな違いです。トレイルランニングは、山を走ることに特化しているので、体重が軽くないと厳しい競技です。トライアスロンは、体重があっても大丈夫で、むしろ体重があるほうがバイクは速いでしょう。求められる筋肉も違いますから、トレイルランニング専門の方とトライアスロン専門の方では、体型が違います。

トライアスロンとトレイルランニングは別物なんですが、トライアスロンの練習の一環としてトレイルランニングをやる方もいらっしゃいます。また、トライアスロンからトレイルランニングに転向するという方もよくいらっしゃいますね。

駿谷さんにとってトレイルランニングの面白さは何ですか。

普段は都会で生活して仕事をしている私にとって山は非日常の世界なので、走っていて単純に気持ちがいいんですよね。

それに、トライアスロンやマラソンでは、どうしても順位やタイムが気になるんですが、トレイルランニングは、自然の中で楽しめればいいという気持ちが強く、あまり順位やタイムが気になりません。

フルマラソンやトライアスロンでは、そういうことはほとんどないんですが、トレイルランニングでは、ずっと一人という時間帯がよくあります。例えば、「上州武尊山スカイビュートレイル」は、距離が約130kmあって、丸一日寝ないで山を登ったり下ったりして山の中を巡るんです。夜中に1人で山道を登るなんて、独特の体験だと思います。

東京近郊では、トレイルランニングのメジャーな練習場所は高尾山や丹沢です。でも、日本アルプスに行ったときは、自然の美しさに圧倒されて日本にこんなところがあるのかと思ったほどです。

トレイルランニングの練習は、どのような内容でしょうか。

練習は、一日中、山の中を走るしかないですよね。普段はトライアスロン用として仲間と一緒にランやバイクの練習をしていますが、イタリアには行程が330kmというトレイルランニングのすごいレースがあって、今年はそれに出場する予定です。330kmなんて初めての距離ですから、相当練習しないといけません。今年はその大会に向けて一泊二日〜二泊三日で北アルプスや南アルプスを縦走したいです。

今年は月に1回ペースで大会に出場する予定です。もちろん本番として出る気合の入った大会もありますが、本番に向けた調整や練習という目的で出るレースもあります。私にとって大会に出ることも練習の一環なのです。

競技では、必要な栄養を慎重に準備

当時は医療用としてしか販売していなかった粉飴をどのようにお知りになりましたか。

3年ほど前から粉飴の粉末を使っています。それ以前のトライアスロンをメインにやっていたときは、主にジェルを使っていました。ジェルの値段が高いことが気になってネットで情報を探したら粉末の粉飴を混ぜて自作ジェルをつくっている人がいたんです。それで粉飴の存在を知りました。

そのころから、どんな栄養をどのように、どのくらいのペースで補給すればいいのか独自に研究しましたね。

トライアスロンではどのような補給をしていますか。

私の場合は、練習のときは固形物で栄養をとることが多いですね。何も口に入らないような切羽詰まった状態にはなりませんから。大会が近づくと粉飴を入れたドリンクやジェルをつくって、栄養補給のシミュレーションもしながら練習します。

本番のときは、ボトルにジェルや粉飴やアミノ酸などを入れて水を混ぜて飲みやすくしたものを使います。バイクのときには栄養補給するものをバイクに取り付けることもできますし、途中にエイドでボトルを交換したりすることもできます。

最後まで力を出し切るために、ランのパートでも栄養補給は必要です。暑くて脱水ぎみで疲労がたまっていることが多いので、ジェルの封を切るのも面倒だし、ジェルを噛んで飲み込むのも疲れます。ですから、私は小さなジェルボトルを2つ用意して、ちびちび飲むというやり方です。

トレイルランニングでは、どのような栄養補給の装備をしていますか。

大会のときは、消費カロリーや必要な摂取カロリーを計算して、それを全部ジェルとドリンクで栄養を補給します。ただ、消費カロリーをしっかり補おうとすると、ものすごいカロリーになるんです。それを時間内に摂取したら、胃がやられてしまうので、1時間に240キロカロリーを上限に自作のジェルを持って走ります。

距離によって内容は多少変わりますが、先日参加した130kmのスカイビューでも、1時間に240キロカロリーを摂取するようにしました。その大会は数十キロおきにエイドもあり、そこで補給するエネルギーも考えて、装備するジェルの量を決めました。そのときは、荷物に10個か15個くらいのジェルを入れてスタートして、途中の補給所で同じくらいの量を再度詰めました。トレイルランニングのときは、そのジェルの封を切ってそのまま食べますが、疲れてから一気に飲むと胃がやられてしまうので、時計を見ながら30分から1時間おきくらいのペースでエネルギー補給をします。本当はアラームを鳴らすなどして、きっちり一定時間ごとにとればいいんでしょうけれど、レース中は時間の感覚が鈍って忘れやすくなります。過去には、胃がおかしくなって、口にいれたものが消化されないのに胃だけが膨れて、ハンガーノック状態になったことがあります。ですから、同じエネルギー量をとるにしても、一気に飲むより、少しずつ飲むほうがいいです。

小さめのジェルのほうが使いやすいですか。

たしかに、小さいと口に入れやすいですし、胃のことを考えれば、50キロカロリーくらいの小さなジェルをこまめにとるといいのですが、ゴミとなるパッケージが増えるという問題が発生します。トレイルランニングのときは、とにかく身軽でいたいので、パッケージのゴミもできるだけ少なくしたいのです。悩ましいですね。

粉飴の粉末だけを持って走り、途中の水道で水をもらって粉飴を溶かすというのはいい考えですよね。水はどこかしらにありますから。レースでは時間の制約があって無理かもしれませんが、私も普通の登山のときにでも、ボトルと粉末だけを持っていくのをやってみようと思っています。

粉飴の良さはどういうところだと思いますか。

まず、価格の安さですよね。私は栄養補給を作業だと思っているので、美味しいに越したことはありませんが、特に味を期待しません。でも、市販のものは味が濃いですよね。

粉飴は成分がシンプルで、自分の好みに調合して使うと、自分でわかっているという感覚があるので安心ですよね。

ダイエット目的でトライアスロンにチャレンジする方もいらっしゃいますが、さらに糖質制限ダイエットをする方もいます。どのようにお考えですか。

私も普段の生活では炭水化物を抑え気味の食事をとりますが、運動しているときは別ですよ。運動していない方がダイエットのために糖質や炭水化物を減らすのは理解できますが、私の場合はパフォーマンスが目的ですから、それに必要な糖質や炭水化物はちゃんととります。栄養について知りたいと思ったら、ネットには個人のブログから専門家の研究発表まであるのに、テレビの情報番組の影響が大きいんでしょうね。

トライアスロンやトレイルランニングをしていると、日常生活では気が付かなかったエネルギーの大切さについて身をもって知ることになります。長いレースで補給がうまくいかなくなると、筋肉分解が起こります。そうすると、ものすごい筋肉痛になるんです。レース後はもちろんですが、レース中からもすごく痛くなってパフォーマンスが上がらなくなるんです。そういう経験をして何とかしようと思って調べると、栄養の正しい取り方に行きつきます。

トライアスロンやトレイルランニングをする方が増えているようです。

ここ数年でとても増えましたね。NHKでも耐久レースの番組があったり、ジャングルや砂漠のレースにも日本人が出場したり、年齢層も幅広くなりました。年代でいったら40代がボリュームゾーンかもしれないですね。経営者でトライアスロンをしている人も多い気がします。ビジネスの成功とトライアスロンにどれくらい関係があるかわかりませんが、ビジネスにしてもトライアスロンにしても、集中できるタイプなんでしょうね。

トライアスロンをやる人の中には、楽しめればいいという人もいれば、頑張った末の結果を知りたいという人もいます。どちらに軸足を置くかによって取り組み方が変わってきます。目標に向かってひたすら頑張るという点では、経営者がトライアスロンに向いているというのもわかる気がします。

トライアスロンやトレイルランニングは、屋外で自然を相手にするスポーツなのでけがをすることもあるし、危険も伴います。ですから、栄養補給も慎重に準備をしておかないといけないと思います。行き当たりばったりでもある程度のところまではいけますが、その先にいくには慎重な準備が欠かせません。

Interview 01 | Interview 02 | Interview 03 | Interview 04 | Interview 05 | Interview 06 | Interview 07 | Interview 08 | Interview 09 | Interview 10

インタビュー:トライアスロン 楠 雅喜様

| 主な参加レース | |

|---|---|

| 2017年(予定) | Ironman Korea |

| 2017年(予定) | トライアスロンさぎしま |

| 2016年 | Ironman Cairns |

| 2015年 | Ironman Taiwan |

| 2015年 | サンライズイワタAタイプ(年代別2位) |

| 2014年 | 皆生トライアスロン |

| 2014年 | 湘南シクロクロス |

| 2014年 | 関西シクロクロス |

| 2013年 | 皆生トライアスロン |

| 2013年 | グリーンパークトライアスロンin加西(総合4位) |

| 2012年 | 皆生トライアスロン |

| 2012年 | 関西シクロクロス |

| 2012年 | 篠山マラソン |

トライアスロンを始められたきっかけを教えていただけますか。

大学時代はクロスカントリースキーの選手でしたが、シーズンが3カ月しかないことや社会人になると時間の制約で遠征しにくいこと、また地球温暖化の影響で雪が少なくなってきたので、大学を卒業したら引退することにしていました。ただし、クロスカントリースキーという競技は非常に激しいスポーツで、急に辞めると心臓によくないと聞いていました。次の目標を探していたところ当時アルバイトをしていたスポーツクラブの社員さんから自転車ロードレーサーを譲り受けたことをキッカケとしてトライアスロンに挑戦しました。ですから、トライアスロンをはじめて25年目になります。

私は、香川県小豆島の出身で、海は得意でしたし、ランもクロスカントリーのトレーニングで夏場走っていましたからトライアスロンにはすんなり入れました。また当時は「小豆島オリーブ国際トライアスロン」という大会が行われており、私が1992年にデビューしたのもこの大会でした。当時はレース数が少なく、日本トライアスロン界の黎明期で、情報もノウハウもなく、「トライアスロンジャパン」という雑誌が唯一の情報源でした。

現在までに、マラソン、自転車ロードレース、シクロクロス、MTB、遠泳、スイム駅伝とマルチスポーツを楽しんでいます。

トライアスロンの良さはどこにありますか。

トライアスロンを経験することで、何でもできそうな得体のしれない自信を得ることができ、たいていのことでは驚かない胆力もついたと思います。20代の体型が維持できるし、時間の使い方も上手になりますし、何より知り合いも増え、人から「すごい」とほめられます。ただし、貯金はできませんし、自分中心の生活になりがちです(笑)。総じて、幸せを感じることができること、これが一番でしょうか。また、特にトライアンのロングの場合、40歳代から選手層が厚くなります。人生の中でも家庭、仕事、趣味、メンタルのバランスが取れて、取り組みやすくなるのだと思います。

常に何かテーマのようなものを持って挑まれているのでしょうか。

今年は、バイクの強化をテーマに掲げています。昨年、アイアンマンケアンズに出場したのですが、海外の選手と互角に戦うには、もっとバイクパートで強くなる必要があると感じました。春からパワーメーターを導入しレースを意識した出力を維持できるように取り組んでいます。

また、最近は、海外のレースに参加しています。日本のロングのレースは抽選式ですごい倍率です。出場しにくくなったことで予定が立て難くストレスを感じます。海外のレースは先着順なので、アジア太平洋地区のレースに参加しています。

海外のレースの良さは、まず世界のトップの選手が集まるということ、またスポンサー企業やブースも多くきらびやかな雰囲気です。特にケアンズでは観客の方の盛り上がりがすごく、街全体がお祭り騒ぎで私に対してもあちらこちらで「Masaki, Come on, Go, Go!」と名前を叫んで応援してくれました。次は、9月に「Ironman Korea」に参加する予定です。

具体的な目標はありますか?

このレースで上位に入ると、トライアスリートにとっての聖地であるハワイ島コナで開催される「アイアンマン世界選手権」に参加することができます。

ただし世界のトップが参加しますし、壁は非常に高いのですが、トライアスロンは何が起こるかわかりません。ゴールテープを切る瞬間まで持てる力をすべて出し、コナへの夢を持ち続けたいと思います。

普段はどのような練習をされているのですか。

レース前には、6カ月以上のスパンで綿密に計画を立てます。朝にランを行い、夜はバイクかスイムの練習をします。最近は休息をトレーニングと同様に意識しています。週に1日はランニングしない日をつくったり、1カ月の中で1週間は回復にあてる期間を取ったりすることで故障を回避するよう工夫しています。

粉飴についてお聞きします。どのようにしてお知りになったのですか。

粉飴との出会いは、「Ironman Cairns」の大会のときに、粉飴の分包をいただいたのがきっかけです。そのときは使い方もわからず、そのまま食べてしまいました。(笑)

今春、「KONA-AMEアスリートクラブ」に参加させていただき、皆さんからオススメの使い方を教わり、そこから本格的に使わせていただくようになりました。

お使いになっていかがでしたか。

何よりも即効性があります。消化吸収が早いので、摂取するとすぐに効きます。また、これが一番のポイントかもしれませんが、ボトルに溶かして入れておくことで、片手でこまめに摂ることができます。実は補給を一度にたくさん摂取すると、吸収されなかったり、水分が排出されたりして無駄になることがあります。また、血糖値が乱高下して眠気に襲われることもあります。摂取するために手間がかかってもいけません。その点ボトルに溶かして入れておけば、わずか何秒かで摂取することができ、レースに集中することができます。

これは難しいところで、エネルギーは摂らなければいけないのですが、摂りすぎるのもよくありません。激しい運動中は、胃腸への血流が減少し消化機能が落ちていますので、摂り方を考えないと胃腸にも負担をかけますし、嘔吐してしまうこともあります。

私も以前失敗したことがあります。粘度の高いジェル状のものを摂ろうとしたのですが、粘度が高すぎてボトルから出てこなくてまったく摂ることができませんでした。翌年は少し薄めたので、今度は摂ることができたのですが、消化吸収が追いつかず、吐き気に襲われました。いくつかの失敗を経験しながら、自分に合った方法をつかみ始めています。

これはトライアスリートの特長と言えるかもしれませんが、新しい機材や理論を積極的に取り入れるような気質があります。以前は補給や食事に無頓着な方が多かったのですが、近年は情報が拡散され、誰もが意識するようになってきました。

現在は、具体的にどのようにされているのですか。

バイクボトルに250gの粉飴に水を加えてシェイクします。嵩が目減りしてできた隙間を水で満たし、1時間置くとキレイに溶けます。これで、1ボトルあたり189円で955kcal摂取できます。150�のバイクライドも粉飴ボトルと水ボトルだけで走ることができます。

粉飴は、甘すぎず、自己主張しないので、クエン酸、グリセリンドリンク、塩などをミックスし、自分の好みの味や機能を強化できるのも魅力のひとつです。

体重63キロの人が30分間に消費するカロリーはスイム655kcal、バイク265kcal(時速30km)、ラン403kcal(時速12km)だそうです。例えば、アイアンマンのスイムを1時間、バイク6時間、ラン4時間でゴールすると、トータル7714kcalものエネルギーが消費され、体に蓄えられるエネルギーを差し引いても相当量のエネルギーの補給をしなければなりません。

さらにやっかいなのが、「ローコスト」「入手しやすい」「携行しても苦にならないコンパクトさ」「インシュリンを乱高下させにくい」といった条件です。

これまで市販のスポーツドリンク、固形バー、ドリンクゼリー、一口ようかんを試してきました。一口ようかんは保存性も含め、私の条件を満たしているのですが、摂食方法が唯一欠点でした。

「KONA-AME forアスリート」は、各要件をハイレベルでクリアし、バイクボトルに詰めることで、片手で小刻みに摂取することができるので、たいへん気に入っています。粉飴を摂ることで、これまでにはない感覚を覚えました。

ありがとうございました。Ironman Koreaのレース、期待しています。

Interview 01 | Interview 02 | Interview 03 | Interview 04 | Interview 05 | Interview 06 | Interview 07 | Interview 08 | Interview 09 | Interview 10

インタビュー:トライアスロン 谷口 滋彦様

| 主な参加レース | |

|---|---|

| 2014年 | アイアンマン70.3セントレア知多半島ジャパン(総合146位、年代別12位) |

| 2014年 | 身延山七面山修行走(75位) |

| 2015年 | ハセツネカップ(男子総合139位、年代別12位) |

| 2015年 | 佐渡国際トライアスロン大会(総合90位、年代別4位) |

| 2016年 | 佐渡国際トライアスロン大会(総合25位、年代別2位) |

| 2016年 | FunTrails100K Round秩父&奥武蔵[通称FTR100](27位) |

| 2017年 | 稲毛海浜公園マラソン(優勝) |

| 2017年 | トレニックワールド 100mile & 100km in 彩の国(100km優勝) |

トライアスロンはどのようなきっかけで始められたのでしょうか。

谷口:就職した当時、私は今より太っていました。それで、運動して痩せないといけないと思い、配属先に引っ越すときに、父のロードバイクを勝手にもらっていきました。引っ越し先は秋田で、夏はロードバイクに乗り、雪がたくさん降る冬は自転車ではなく水泳をしました。それで、ある時にふと「あと走れるようになれば、トライアスロンできるやん」と思い、最後にランを始めたんです。

昔からスポーツが得意だったんですか?

谷口:いえ、高校時代は剣道部でしたが、長距離走が嫌いでした。高校のマラソン大会ではスタートして500メートルで草むらに隠れてブービー賞だったこともあるくらい、スポーツは得意ではないんです。(笑)

私の個人的な意見としては、スポーツが大好きで得意というわけではない方でも、トライアスロンをできると思います。特に距離が延びれば延びるほど運動神経より努力と根性の世界になりますから、練習を重ねれば確実に強く早くなることができます。ですから、何かのスポーツをやっていたことは、あまり関係ないように思います。

健康のためにジョギングを始めた方がトライアスロンに行きつくケースは多いように思いますね。周囲の方々もそのような方は多いですか?

谷口:健康や体力アップのために始めた方もいれば、お酒を美味しく飲みたいから始めたという方もいます。(笑) チームの仲間と練習後や、レース後にお酒を飲むと楽しいじゃないですか。そういう点では、仲間づくりやコミュニティづくりでトライアスロンにはまっていく人もいます。ぼくの場合、あまりストイックな性格ではないので、一人ではなかなか練習できなかったと思います。トライアスロンのトレーニングを始めて1年くらいで地元の大会(2012年象潟(きさかた)トライアスロン大会)に出場できたのも、地元のトライアスロンチームに所属して仲間と一緒にトレーニングしていたからだと思います。

練習開始から1年でレースに出るなんてすごいですね。最初のレースに出てからは、毎年のようにレースに参加されてきたんですか。

谷口:そうですね。2012年か2013年に「田沢湖マラソン」でマラソンデビューしました。その後、転勤で千葉に引っ越し、また地元のトライアスロンのチームを探して入ったんです。そのチームは、長めの距離を練習するので、せっかくだから自分もレースの距離を伸ばしてみて、2014年は「アイアンマン70.3セントレア知多半島ジャパン(総合146位、年代別12位)」、初トレイルで「身延山七面山修行走(75位)) など、トライアスロン以外のレースにも参加しました。チームのトレイル仲間から気軽に「ハセツネに出よう」と声をかけられて、2015年は「ハセツネカップ(男子総合139位、年代別12位)」に挑戦したり、「佐渡国際トライアスロン大会(総合90位、年代別4位)」に出ました。2016年は「佐渡国際トライアスロン大会(総合25位、年代別2位)」、「FunTrails100K Round秩父&奥武蔵[通称FTR100](27位)」という大きな大会に出て、2017年は2月に「稲毛海浜公園マラソン(優勝)」、5月に「トレニックワールド 100mile & 100km in 彩の国(100km優勝)」に出場しました。今後もいろいろな大会に参加したいですね。

谷口さんは、普段はどのような練習されているんですか?

谷口:平日は、朝5時から出勤前までの時間が主にランの練習、仕事の後はスイムの練習が中心です。土曜日はバイクの長めでハードな練習、日曜日はラン(夏はトレラン、冬はペース走)をしています。練習内容は季節によっても変わります。トライアスロン・シーズンの夏は土日ともバイク、トレイル・シーズンの秋はバイクにほとんど乗らずに山への遠征が多く、冬はロードランニングがメインですね。よく行くバイクコースは、房総半島、道志みち~富士山、不動峠帰れま10(峠10本)、そして帰りは輪行でビールですね。トレイルは、高尾山、青梅、逗子、武蔵五日市、関西方面では六甲山、ダイヤモンドトレイルでしょうか。昨年から年に数回ほど、ファストパッキングもやります。ファストパッキングは縦走やハイクにランを組み合わせた感じで、より早くより遠くへ移動する登山スタイルです。1泊2日で奥秩父主脈縦走、2泊3日で大峰奥駆道など、きついことをやり遂げたり、少しずつ距離が延びていったりすると「やったぞ」という達成感があります。タイムも大事ですからバランスをとらなければなりませんが、私はタイムを上げるための練習より、遊びの要素を入れて楽しみながら距離を延ばす練習が好きなんでしょうね。

谷口さんはレース中の栄養補給でどのようなことを気にしていますか?

谷口:レース中の栄養補給は45分に1個と決めて、バイクのときはできるだけ固形物をとるようにしています。実は、2015年の大会では、先輩たちからとにかく食べないといけないよ、とアドバイスを受けて食べ過ぎてしまいました。一気に栄養をとりすぎて、血糖値が上がってバイク中に眠くなって力が出なかったんです。そしてランでは気分が悪くなって、今度は食べられなくなってしまいました。完全に補給ミスが原因です。そういった経験によって、栄養に関する知識が徐々についていきました。特にバイクでは、時間を決めるというのが大事ですね。バイクではお腹にたまるものを食べるようにしますが、粉飴を使った水分とカロリーを同時に補給できるドリンクで栄養の不足分を補います。

粉飴は以前から使われているのですか。

谷口:粉飴を初めて知ったのは佐渡国際トライアスロン大会でもらったときでした。しかし、当時はその魅力がわからなくて使わなかったんです。最近トライアスリートに粉飴愛用者が増えているようで、トレランの練習で使ったら、「これはすごくいい!」と思い、今ではとても便利に使っています。バイクの練習では固形物でエネルギーをとりたいので、コンビニに寄ることが多いですが、時間がないときは粉飴が重宝します。ぼくは、暑くなると固形物を受け付けなくなるので、柔らかいもので栄養補給したいんです。でも市販のジェルは、ぼくには味が濃すぎて好みではありません。その点、粉飴は癖がなくて、味が良くて、好きなジュースと混ぜて自分好みの味に調節できます。それに、すぐにエネルギーに変わる即効性もありますから、レース後半での栄養補給に向いています。

谷口さんはどんな配合で粉飴を使っていらっしゃいますか。

谷口:粉飴は便利に使えると感じてからは、粉飴の配合にもハマり始めていて、粉飴の量や組み合わせるジュースをいろいろ変えて実験感覚で楽しんでいます。(笑) オレンジジュースやリンゴジュースと粉飴の組み合わせは、おいしいのでおすすめです。山に行くときには、ブラックの缶コーヒーに粉飴を入れてほんのり甘くてカロリーのあるコーヒーをつくっていきます。山で飲むとそれが感激するほどおいしいんですよね。(笑)

大会では、荷物をできるだけ軽くするために、少なめの水に粉飴を濃いめに混ぜています。トレランのときは、エイドでお米を食べたりして栄養補給をするので、ジェルはあまり持たないかな。100kmのレースだと、300gの粉飴が入った500mlドリンクを2本用意して、50kmごとに1本ずつ飲み切ると、1200kcalくらいのエネルギーをとりながら水分補給もできますよね。レース中にとる約4000kcalのうち、半分くらいを粉飴でとれるといいような気がします。普段の練習のときは美味しく感じるジェルも、レースの極限状態ではあまり受け付けないことがわかったので、粉飴に出会えてよかったです。

ありがとうございました。これからも楽しみながら頑張ってください。

Interview 01 | Interview 02 | Interview 03 | Interview 04 | Interview 05 | Interview 06 | Interview 07 | Interview 08 | Interview 09 | Interview 10

インタビュー:トライアスロン 川本 和美 様

| 主な参加レース | |

|---|---|

| 2012年 | 七尾湾岸トライアスロン大会ショート(女子10位、3時間00分23秒) |

| 2015年 | 全日本トライアスロン皆生大会(女子13位、年代別4位) |

| 2015年 | 佐渡トライアスロン(Bタイプ女子11位 年代別3位) |

| 2016年 | 館山若潮フルマラソン(女子優勝) |

| 2016年 | 全日本トライアスロン皆生大会(女子11位、年代別優勝) |

| 2016年 | 佐渡国際トライアスロン大会(Aタイプ女子優勝) |

| 2016年 | 鋸山トレイル30km(女子優勝) |

| 2017年 | 館山若潮フルマラソン(女子3位) |

| 2017年 | トレニックワールド 100mile & 100km in 彩の国(女子100km優勝) |

すばらしい成績を残されていますが、学生時代からやられていたのですか。

川本:学生時代はずっと陸上部に所属していて、長距離を走るのは好きでした。社会人になってちょっと太ってしまい、ダイエット目的で走り始めたのが約10年前です。のめりこんでしまう性格のようで、もともとはロードランだけだったのに、バイクに乗る友人がとても格好良く見えて、トライアスロンを始めたんです。

私の周りでトライアスロンを始めたきっかけで多いのは、ダイエット目的でスイミングを習っていた人が、トライアスロンの練習で泳いでいた人にやってみないかと声をかけられて始める、マラソンの大会で一緒になった人にバイクにも乗らないかと誘われて始めるといったパターンです。トライアスロンをしている人が自分の練習をしながら、バイクだけ、スイムだけ、ランだけやっている人を見つけて巻き込んでいくんです。全部やったほうが楽しいですから。トレイルランニングはランの練習の一環として始め、トレイルランナーのファッションの格好良さに魅かれてはまっていきました。

なるほど。レースに出ることになるのには何かきっかけがあったんですか?

川本:一緒に練習している仲間があるレースに出ることになって、私も誘われたんです。飲み会でついポチット出場ボタンを押してしまったというか…。

その後はどんなレースに参加されていますか。

川本:デビュー戦は、2012年の「七尾湾岸トライアスロン大会ショート(女子10位、3時間00分23秒)」で、得意のランで何とかくいこむことができました。そして、初めてのレースでコースを知ることができて、もしかしたら2回目はもっといいタイムや順位が出るのではないかと欲が出て、レースにはまってしまいました。2015年に「全日本トライアスロン皆生大会(女子13位、年代別4位)」、「佐渡トライアスロン(Bタイプ11位 年代別3位)」、2016年「館山若潮フルマラソン(女子優勝)」、「全日本トライアスロン皆生大会(女子11位、年代別優勝)」、「佐渡国際トライアスロン大会(Aタイプ女子優勝)」、「鋸山トレイル30km(女子優勝)」が主な参加レースです。今年は、「館山若潮フルマラソン(女子3位)」、「トレニックワールド 100mile & 100km in 彩の国(女子100km優勝)」に出場し、これから「北丹沢12時間山岳耐久レース」「佐渡国際トライアスロン大会Aタイプ」「みなかみ町スカイビュートレイル60」、「FunTrails100K Round秩父&奥武蔵[通称FTR100]」などに参加したいと思っています。

普段は、どのような練習をされているのですか。

川本:私の練習はランが中心です。ランは、トライアスロン、トレラン、マラソンのどれでも通用する基本です。平日は、朝に1時間のローラーとロードランを10km~18km走る感じでしょうか。週末は、一人でロードランか房総半島でバイクの練習をします。バイクでもトレイルでも、主に使う筋肉は太ももの裏のハムストリングスなので、バイクの練習はトレイルの練習にもなるんです。誘われたら山でトレイルの練習をしたり、ロードバイクの練習会に参加したりすることもありますね。そして、次の週末にレースがなければ、木曜日を休養日にしています。

トレーニングやレースで、やりすぎもよくないということでしょうか。

川本:そのとおりです。5~6年前にけがをして、治るのに3ヵ月もかかった経験から、練習量はある程度コントロールしています。リハビリ中の3ヵ月もじっとしていられなくて、練習で走っていた距離を歩いたりしていました。歩くだけで身体の状態も変わり、身体を動かすことがストレス発散となります。練習ができるようになってからは、少しずつ強くなって、レースで成績を収めることができ、自信がついて前向きになるなど、いいことがつながっていきます。やりすぎなければ、いいことだらけです。

最近ではバイクで200㎞以上乗れるようになったり、トレイルランで100㎞走れるようになったり、競技の種類がどんどん増えていますよね。当時始められた頃には想像もしなかったようなことが、今起きている感じですか。

川本:まったくそうです。軽い気持ちで走り始めた当時は、ランで30㎞以上走ったり3㎞以上泳ぐなんて、絶対に私にはできないと思っていました。山で100キロ走るなんて、私にはぜったいにできないと思っていました。走っていたら仲間ができて、楽しいからスイムやバイクもやってみれば?って誘われてトライアスロンに出るようになって、トレランも始めてしまいました。

それがもはや、誰もかなわないチャンピオンです。すごいですね。トレイルランニングとトライアスロンには、違う良さがありますか。

川本:トライアスロンのロングと長い距離のトレイルランニングは、どちらも動く時間が10時間以上になるので、さほど変わらないように思います。トライアスロンは長い時間でも3種目あるので気分転換できるんです。トレランはコースに変化があっておもしろいですし、どちらも楽しいと思います。

粉飴はいつごろ、どのようにお知りになりましたか。

川本:2016年の佐渡国際トライアスロン大会で知りました。私は固形物で栄養をとれるほうなので、練習会では安くて手軽なスポーツようかんをよく利用していました。この白い粉が栄養補給にいいなんて、はじめは半信半疑でしたよ。調べてみると成分がスポーツようかんと似ていて、いろいろな味付けができる利点があるので使い始めました。私はドリンクにも溶かしますが、粉飴を混ぜ込んだ粉飴ケーキにしてレース会場に行く前に食べます。多くの選手は、家を出発してからスタートまでの間にあまり栄養補給しないようですが、私はスタート前にこういうものを食べて、へたらない体づくりをしてレースに臨みます。こうしてカーボローディングして力をしっかり貯めておくと、レース中は液体の粉飴ジェルを補給するだけで乗り切ることができるんです。私はレース前のこの栄養補給が大事だと思っていて、皆さんにもおすすめしたいですね。

川本さんのように、スポーツをするときは粉飴ケーキのようなもので栄養をとって体の準備をすることは非常に大切だと思います。しかし、一般的にダイエット目的で運動している人は、運動中に栄養をとることに抵抗がある方が多いようです。そういう方たちに向けて、何かアドバイスはありますか。

川本:やはり、体が動いている間は、食べたり飲んだりして栄養をこまめに補給しないと駄目ですね。体を動かしたら、脂肪が燃えて、カロリーを消費します。使った分を補給しないと、動けなくなります。食べることは悪ではなく、動ける体づくりをしていると考えたらいいのではないでしょうか。体を動かしている間の補給と併せて、レースや練習後はアミノ酸系をとって回復することも大事だと思います。

ありがとうございました。女性アスリートのリーダーとしてこれからも頑張ってください。

Interview 01 | Interview 02 | Interview 03 | Interview 04 | Interview 05 | Interview 06 | Interview 07 | Interview 08 | Interview 09 | Interview 10